<< Home

<< andere Getriebetechnik-Beiträge

↓↓ Ende

Der Fletcher-Tisch

Vorbemerkung

Der Fletcher-Tisch ist ein großer runder und i.d. R. sehr teurer und großer Ausziehtisch, den ich mir nicht

anschaffen und nicht bauen wollte. Auch eine verkleinerte Ausführung ist für normal große Wohnzimmer zu groß.

Der Platz in diesen meistens rechtwinkligen Zimmern wird zudem von Rechteck-Tischen besser als von runden

ausgenutzt.

Tische wie der Fletscher-Tisch sind für Säle in Schlössern und anderen großen Gebäuden vorgesehen und dienen der Repräsentation. Für Letzteres wird

er z.B. gerne in Empfangsräumen von Yachten aufgestellt.

Ich habe die vorliegende Abhandlung in die Kategorie "Hausen+Wohnen" eingeordnet, wobei sich meine einschlägige Aktivität aber darauf

beschränkt, mich mit seiner ungewöhnlichen Konstruktion und Bedienung zu beschäftigen und diese zu beschreiben. Er ist bemerkenswert, weil

sein händiges Ein- und Ausziehen von im Original-Tisch zwei mal sechs in zwei Gruppen zusammengefassten Teilen der insgesamt 13 teiligen Tischfläche

durch ledigliches Drehen um die vertikale Tischachse vorgenommen werden kann.

Abb.1 Fletcher-Tisch (Fletcher Table, Original), voll ausgezogen, schmale Außenteile und Mittelteil müssen noch

angehoben und miteinander "verzahnt" werden.

Bild: Fletcher Burwell-Taylor Ltd

Inhalt

1. Das Vorbild: Der ausziebare runde Esstisch von Robert Jupe

2. Eine Verbesserung am Jupe-Tisch

3. Der moderne Fletcher-Tisch

3.1 Verkürzte Zwischenteile

3.2 Metall anstatt Holz

3.3 Geometrische Details

3.4 Das Maximum der Ausziebarkeit

3.5 Die Mechanismen für das Heben und Senken von Tischplatten-Teilen (Fletcher-Tisch)

4. Anmerkungen

1. Das Vorbild: Der ausziebare runde Esstisch von Robert Jupe ↑ Inhalt

David Boardman Fletcher entwarf seinen Tisch (Fletcher-Table) am Ende der 1990er-Jahren und orientierte sich dabei an einem

ausziebaren runden Tisch von Robert Jupe (Patent 1835). Er machte die Zwischenteile ebenfalls und mit dengleichen von Jupe benutzten

Mechanismen ausziebar. Alle Tischplatten-Teile werden gleichzeitig durch ihr Drehen von Hand um die vertikale Mittelachse ausgezogen bzw. zusammen geschoben.

Am Tisch von Jupe werden nur die kreissegmentförmige Teile der Tischplatte ausgezogen. In die dadurch entstehenden parallelen Lücken werden

lange, d.h. bis zum durch das Ausziehen vergrößerten Tischrand reichende, relativ schmale Platten einzeln eingelegt (Abb.2). In einer möglichen Variante

sind diese alle gleich und treffen sich mit ihrer pfeilförmigen Spitze im Tischmittelpunkt.

Abb.2 Jupe-Tisch (Jupe Table, Original), voll ausgezogen. Vier der acht schmalen Zwischenteile sind eingelegt. Nach

dem Einlegen der restlichen (pfeilförmigen) Zwischenteile müssen die acht Kreissegmente etwas zur Mitte hin

verschoben werden, damit sie sich mit den Zwischenteilen verzahnen u. die Spalte geschlossen werden.

Bild:

Michael Herles

Jupe ließ sich nicht nur die Unterteilungen von Tischplatten unterschiedlicher Randkontur (rund, oval und eckig), sondern auch den Mechanismus (Abb.3),

zum Auseinanderziehen/Zusammenschieben der größeren Plattenteile patentieren. Für jedes Teil ist ein solcher Mechanismus vorhanden.

Alle werden gleichzeitig bewegt.

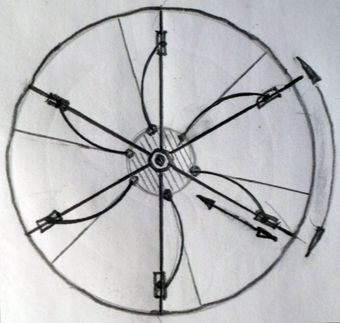

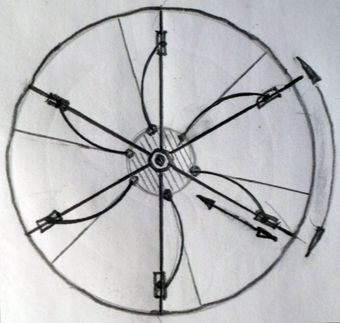

Abb.3 Prinzip des Mechanismus im Jupe-Tisch:

Abb.3 Prinzip des Mechanismus im Jupe-Tisch:

Schubsteine nahe der äußeren Endlage

(Mechanismus gestreckt); Koppelstangen

gebogen, damit sie sich bei innerer Endlage

der Schubsteine nicht im Wege sind (Abb.4).

Abb.4 Jupe-Tisch (Nachbau), Blick von unten,

Abb.4 Jupe-Tisch (Nachbau), Blick von unten,

Schubsteine in innerer Endlage, Bild:

F. Bragoli

Beim Mechanismus handelt es sich um mehrere gleiche Kurbelschleifen (siehe

Getriebe der Schubkurbelkette, Anmerkung 1). Jeder Schubstein trägt ein Ausziehteil. Die Koppelstangen drehen sich am Rand des gemeinsamen

mittleren Säulenfußes des Tisches, während alle

Schubsteinbahnen miteinander verbunden sind und um den Säulen- bzw. Tisch-Mittelpunkt drehen bzw. vom Benutzer als Ganzes hin- und hergedreht werden.

Dieses Ganze ist ein Rad, dessen Speichen als Schubsteinbahnen ausgeführt sind (Abb.6). Die Verbindungen zwischen der Säulenmitte und den Anlenkpunkten

der Koppelstangen bilden hier das jeweils unbewegliche Teil des Mechanismus, während sie beim Basis-Getriebe

Schubkurbel die drehbaren Kurbeln sind.

Abb.5 Jupe-Tisch (Original), Unterbau mit Tragrad; feste Drehachsen der Koppelstangen auf den Speichen des Rades

Abb.6 Jupe-Tisch (Original), drehbarer Oberbau; Schubsteine (bzw. -stangen) zwischen parallelen Speichenpaaren

Bilder:

Michael Herles

Das drehbare, die Tischplatte tragende obere Speichenrad wird auch außen auf einem entsprechenden Ring des Tragrades (Abb.5) gleitend gelagert.

Nützliche Produkte werden immer gerne nachgebaut und dabei oft auch verbessert. Ein Nachteil des Jupe-Tisches zeigt sich bei der Aufbewahrung der

relativ langen Zwischenteile der Tischplatte. Sie sind prinzipiell zu lang (mit Spitze gleich lang wie halber Durchmesser des ausgezogenen Tisches),

um (zentrisch) unter dem verkleinerten Tisch Platz zu finden.

Abb.7 Jupe-Tisch: Aufbewahrung der Zwischenteile

in einem beinahe "manns-hohen" Schrank; Bild: JupesPeriodIdeas

Abb.7 Jupe-Tisch: Aufbewahrung der Zwischenteile

in einem beinahe "manns-hohen" Schrank; Bild: JupesPeriodIdeas

Abb.8 Jupe-Tisch: Aufbewahrung der gefalteten Zwischenteile

unter Tischplatten-Niveau; Bild: T. McClellan

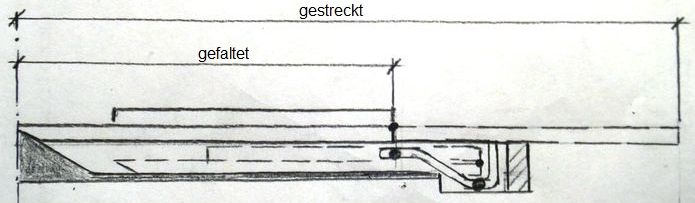

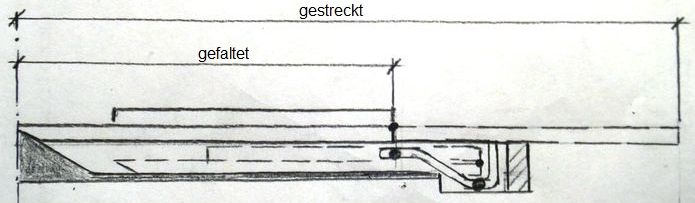

Tim McClellan versenkt -wie andere spätere Tisch-Entwerfer auch - die je einmal quer gefalteten Zwischenteile unter Tischplatten-Niveau.

Dort befinden sie sich in einem extra mit einem

Boden versehenen je eigenen Fach (Abb.8). Damit ein aufgeklapptes Zwischenteil die gestreckte horizontale Form annimmt und nicht durchhängt

(der gemeinsame Schwerpunkt

beider Halbteile befindet sich innerhalb des Drehringrandes und ist nicht unterstützt), ist am inneren Halbteil unterhalb der Faltachse ein zu ihr paralleler Stift angebracht,

der beidseits in einer Nut in den Fach-Wänden nach oben geführt wird (Abb.9).

Abb.9 verbesserter Jupe-Tisch: ein gefaltetes und versenktes Zwischenteil der Tischplatte (Tischmitte: links im Bild)

Abb.9 verbesserter Jupe-Tisch: ein gefaltetes und versenktes Zwischenteil der Tischplatte (Tischmitte: links im Bild)

Es gibt erstaunlich viele Varianten mit faltbaren Zwischenteilen, aber ohne den typischen Jupe-Mechanismus

(z.B. auch Tim McClellan). Bei anderen Varianten (mit Jupe-Mechanismus) fand ich auch eine

Ausführung, bei der die Zwischenteile der Tischplatte noch händisch gefaltet, ihr Versenken und Anheben aber zusammen mit dem Verschieben der

Kreissegment-Plattenteile durch Drehen des Oberbaus vorgenommen werden (siehe hier).

Der Engländer David Boardman Fletcher stellte sich die Aufgabe, den Jupe-Tisch ausschließlich durch Drehen der Tischplatte

auszuziehen und wieder einzuschieben. Das zuletzt genannte Tischbeispiel genügt diesem Anspruch noch nicht, weil die Zwischenteile

(alle einzeln) noch händisch ge- und entfaltet werden müssen. Nachdem Fletcher sein Ziel erreicht hatte, lag es nahe, auch die Tischplatte nicht mehr

händisch zu drehen, sondern einen motorischen Antrieb zu verwenden. In einigen Nachbauten des Fletcher-Tisches wird das inzwischen auch so gemacht.

Das Falten der von Jupe geformten Zwischenteile ist eine durch den Raum führende Bewegung, die sich schlecht dafür eignet, vom einfachen

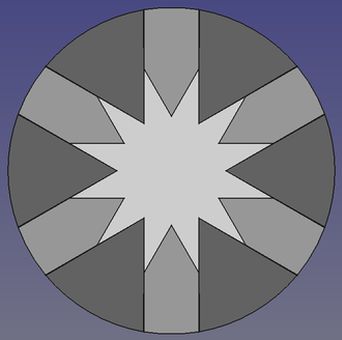

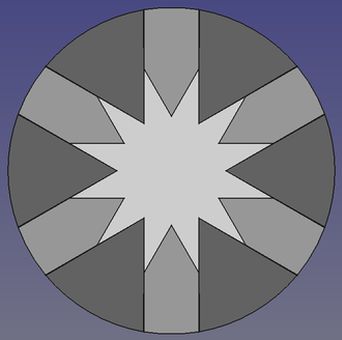

Hin- und Herdrehen der Tischplatte abgeleitet zu werden.Fletcher unterteilte die Tischplatte neu, wobei er die Zwischenteile verkürzte

(ihre radiale Ausdehnung wurde auf die der Kreissegmente verkleinert) und dafür ein sternförmiges Zusatzteil in der Mitte (Stern) einführte

(Abb.10).

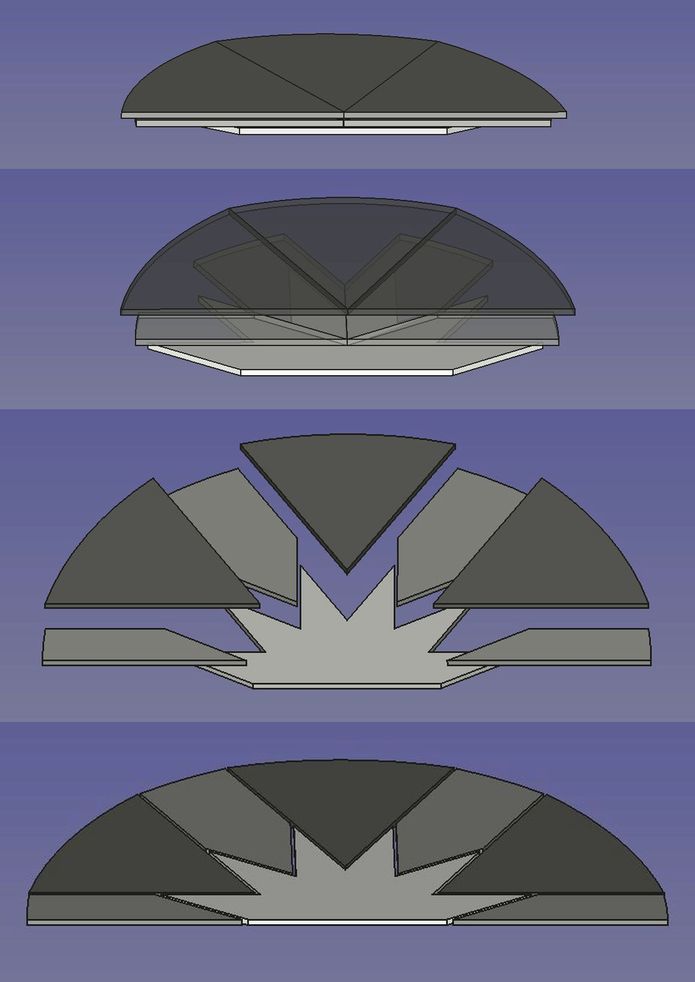

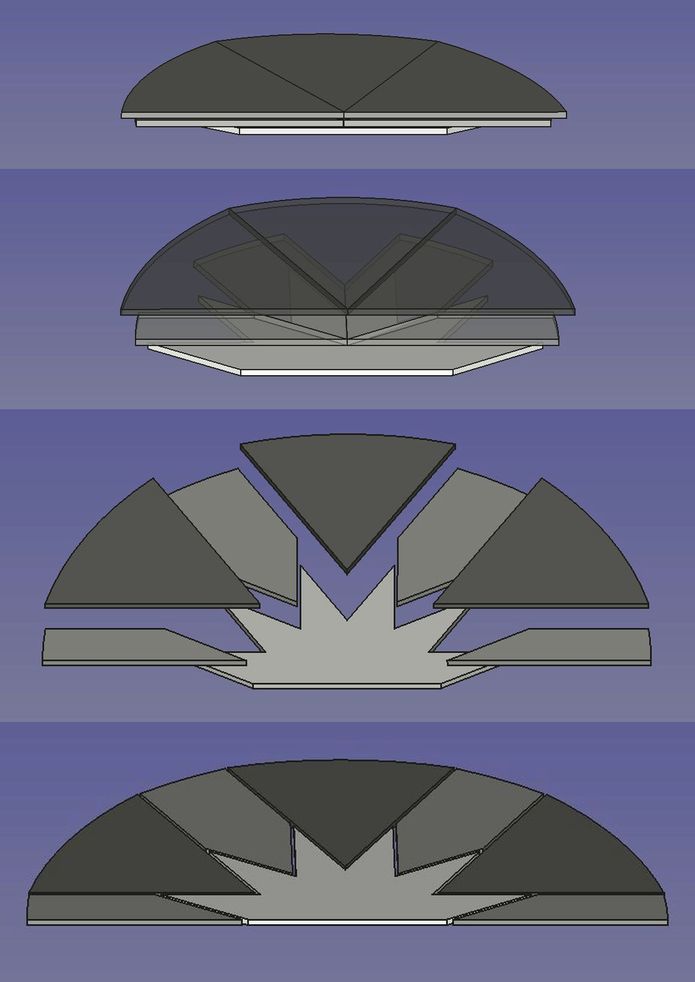

Abb.10 Fletscher-Tisch: Unterteilung der Tischplatte in

Abb.10 Fletscher-Tisch: Unterteilung der Tischplatte in

je sechs Kreissegmente und

Zwischenteile und in

ein sternförmiges Mittelteil

>>>>

Abb.11 Eine Hälfte der Tischlplatte wie in Abb.10

<<<< oben. eingezogen; unten: ausgezogen

Zwischenbilder: vertikaler Abstand zwischen

den Plattengruppen überhöht dargestellt

In beiden Bildern (Abb. 10 u. Abb.11) ist die Vergrößerung des Tischdurchmessers mit einem theoretischen Wert von 1,52-fach dargestellt.

Die praktisch mögliche Vergrößerung ist kleiner (s. Abschnitt 3.4 Das Maximum der Ausziebarkeit).

Fletcher übernahm von Jupe den Kurbelschleifen-Mechanismus (Abb.3) auch für das radiale Verschieben der Zwischenteile. Bei gleicher Teilung

in sechs Kreissegmente (Jupe fertigte auch Tische mit 8er-Teilung) verdoppelte sich die Zahl der Mechanismen von sechs auf zwölf. Wegen der größeren Zahl gegeneinander zu bewegender

Teile und auszuführender Bewegungen setzte er vermehrt typische Maschinenelemente ein, beispielsweise Schiebeelemente, die der Bewegung deutlich weniger

Widerstand als auf Holz gleitendes Holz entgegen setzen. Der Fletcher-Tisch besteht größtenteils gar nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall, so dass er

nicht mehr wie der Jupe-Tisch ein klassisches Produkt eines Tischlers ist. Aus Metall (vorwiegend Aluminium) sind alle tragenden Teile gefertigt. Selbst

die Tischplatten-Teile können metallene Sandwichplatten mit Wabenkern sein

(und mit Folien beklebt Holzplatten imitieren).

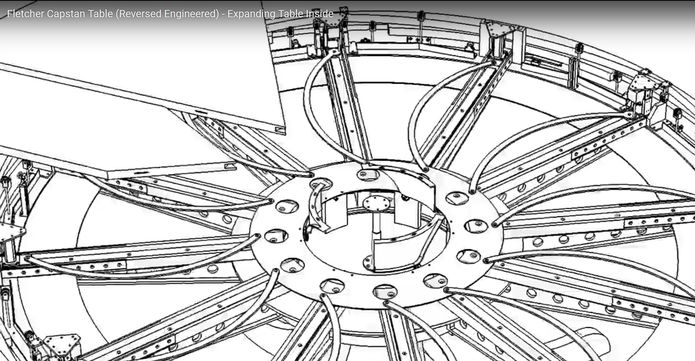

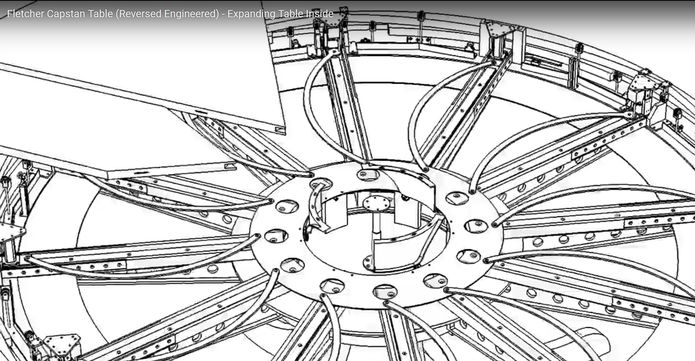

Abb.12 Fletcher-Tisch: Blick unter die Tischplatte; Kurbelschleifen-Mechanismen in Strecklage; Zwischenteile

Abb.12 Fletcher-Tisch: Blick unter die Tischplatte; Kurbelschleifen-Mechanismen in Strecklage; Zwischenteile

durch Auflaufen des inneren Teiles

des Schiebesteins auf schräge Rampen angehoben (siehe rechts oben);

In der Mitte haben drei angeschrägte

Zylinder-Segmente durch Auflaufen auf feste Rollen am Tischfuß

den Platten-Stern (nicht eingezeichnet)

angehoben.

Beim Weiterdrehen über die Strecklage hinaus werden die äußeren Platten-Teile wieder etwa nach innen

verschoben, wobei sich die Spalte zwischen ihnen schließen.

Es gibt sowohl Tischler, die den Fletcher-Tisch unter Verwendung von möglichst viel Holz nachgebaut haben (Abb.13), als auch Metallbauer, die bei

der bevorzugten Verwendung von Metall geblieben sind. Bekannt wurde auch ein Entwurf, bei dem die Tischplatten-Teile aus Glas sind (Abb.14).

Abb.13 Fletcher-Tisch, fast ganz aus Holz, wegen der größeren Reibung zwischen Holzteilen aber nur vier

Kreissegmente und 4 Zwischenteile;

Bild: Scott Rumschlag

(Anmerkung 2)

Abb.14 Fletcher-Tisch ohne Verwendung von Holz (Tischplatten-Teile aus Glas); Bild:

Nick Dearden

Außenkontur:

Ein ausziebarer runder Tisch kann nicht in beiden Endlagen genau rund sein. Am deutlichsten wird das bei

Tischen, die in wenige Segmente unterteilt sind, und die man bevorzugt im ausgezogenen Zustand unrund lässt (Abb.16). Die in mehr als vier Segmente

unterteilten Tische lässt man eingeschoben unrund (Abb.15).

Abb.15 Jupe-Tisch, unrund im zusammengeschobenen Zustand (8 Segmente, 8 "Spitzbögen)

Bild: JupesPeriodIdeas

Abb.16 Fletcher-Tisch, unrund im ausgezogenem Zustand (4 Segmente, abgerundetes Quadrat); Bild:

S. Rumschlag

Abb.17 Fletcher-Tisch mit zusätzlichem Außenring

Abb.17 Fletcher-Tisch mit zusätzlichem Außenring

(außen: rund; innen: Spitzbogen-Folge)

Bild:

Fletcher Burwell-Taylor LTD

Im aufwändigen originalen Fletcher-Tisch ist auch diese kleine Makel behoben. Im zusammengeschobenen Zustand wird der Tisch mit einem zusätzlichen, aus sichelförmigen

Segmenten bestehendem Ring umschlossen, dessen Innenkontur eine Folge von "Spitzbögen ist (Abb.17). Er wird in einem separaten Betätigungsschritt mit einem

zusätzlichen Mechanismus vor dem Ausziehen abgesenkt und nach dem Zusammenschieben wieder angehoben

(siehe dieses Video).

Verbindung der Tischplattenteile untereinander:

Die Tischplattenteile sollen so aneinander stoßen, dass die Tischoberfläche eine glatte Ebene ist, an den Fugen kein "Überzahn" entsteht.

Dafür wird zwischen den Rändern der Teile die im Holzbau klassische

Nut-Feder-Verbindung angewendet. Im vorliegenden Fall wird sie nicht dauerhaft,

sondern leicht lösbar ausgeführt.

Abb.18 Fletcher-Tisch: Nut in den Spitzen der äußeren

Abb.18 Fletcher-Tisch: Nut in den Spitzen der äußeren

Tisch-Teile für die

Nut-Feder-Verbindung mit

dem zentralen Sternteil: Bild:

deavita.com

Über diese Verbindungen werden aber auch vertikale Kräfte übertragen. Bei der Teilung nach dem Fletcher-Schema befindet sich der Schwerpunkt

der ausgezogenen Teile

außerhalb des Unterbau-Randes, und die äußeren Betriebslasten auf beide Teilegruppen müssen ohnehin über das

zentrale Sternteil abgetragen werden (umgekehrte Kraftrichtung). Diese Aufgabe übernimmt im wesentlichen die Nut-Feder-Verbindung zwischen jeder Spitze der äußeren Teile und der entsprechenden

Kerbe im Sternteil (entsprechend sorgfältige Ausführung, Abb.18).

Wie weit die Kreissegmente und pfeilförmigen Zwischenteile nach außen ziehbar sind, ist zunächst eine rein

theoretische geometrische Frage:

a) Sie müssen in ihrer äußeren Lage noch mit dem Untergestell verbunden sein.

Beim Jupe-Tisch ist der theoretische Auszugfaktor tAZF = 2 (Abb.19 links, Anmerkung 3).

Bei diesem Wert befinden sich die Spitzen der Kreissegmente am Rand des Untergestells.

b) Beim Fletcher-Tisch ist die Grenze der Ausziehbarkeit erreicht, wenn die Spitzen des zentralen Sterns am Rand

des Untergestells angekommen sind. Die Spitzen der Ausziehteile befinden sich in den Kerben des zentralen

Sterns, also deutlich innerhalb des Untergestell-Randes: tAZF ≈ 1,52 (Abb.20 links, bei 8er-Teilung ist

tAZF ≈ 1,51).

Praktische Einschränkungen resultieren aus Bedingungen für das Tragen und Bewegen der Tischplatten-Teile:

a) Die Teile müssen vor dem erst am Ende des Ausziehens stattfinden gegenseitigen Verschränken einzeln vom

Untergestell getragen werden. Dafür kann man sie nicht an ihren Spitzen, sondern muss sie weiter außen

unterstützen. Sie sind i.d.R. auf vertikalen Pfosten, die kippfrei am Schubstein des Kurbelschleifen-Mechanismus

befestigt sind,wie auf Tischbeinen angeschraubt. Befindet sich die Mitte der Anschraubstelle z.B. 40% der radialen

Ausdehnung der Teile von ihrer Spitze entfernt, und rechnet man noch eine Zugabe von 4% für die radiale

Ausdehnung der Pfosten nach außen, so ist der der Praxis nähere Auszugfaktor beim Jupe-Tisch pAZF = 1,56

(Abb.19 Mitte).

Beim Fletcher-Tisch betimmt der zentrale Stern diese Anschraubstelle, denn die Pfosten müssen im

eingeschobenen Zustand noch außerhalb seiner Kerben bleiben. Ihnen ist der Stern im Wege.

Rechnet man mit einem Anstoßen in den Kerben und legt die Anschraubstelle dort hin (radiale Ausdehnung der

Pfosten noch nichtberücksichtigt), so lägen die Pfosten nach 0,52 Auszug außerhalb des Unterbau-Randes

(0,52 + 0,52 = 1,04 > 1). Die Schubsteinbahnen müssten über den Unterbau-Rand hinausragen, was nicht in Frage

kommt. So ist der praktische Auszugfaktor beim Fletcher-Tisch pAZF < 1,52 .

b) Der letztlich praktisch ausführbare (möglichst große) Auszugfaktor ist schließlich noch von den kinematischen

Bedingungen der Kurbelschleifen-Mechanismen abhängig. Der Faktor wird bei vorgegebenem Drehwinkel

zwischen aus- und eingefahrenem Zustand im wesentlichen von der Länge der gestellfesten "Kurbel" bestimmt.

Diese kann aber nicht beliebig groß sein, weil die dann kürzere Koppelstange zu weit ausschwenkt, und der

Schubstein zu stark zur Seite gedrückt wird. Dann ist die Kraftübertragung ungenügend, der Mechanismus kann

selbst-hemmend sein .

Praktisch mögliche und an gebauten Tischen vorhandene Auszugfaktoren

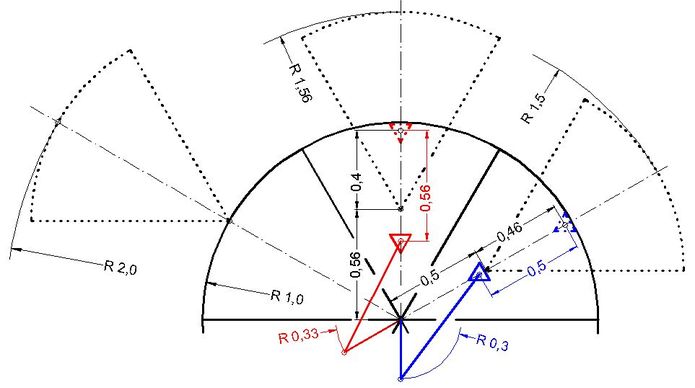

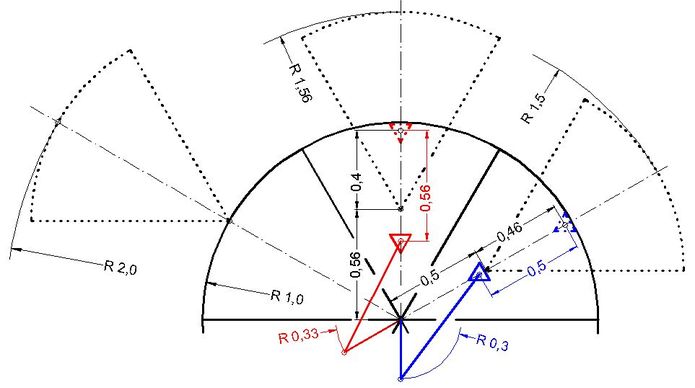

Abb.19 Jupe-Tisch:

Mitte: Anschraubstelle der Tischplatten-Teile 40% außerhalb ihrer Spitzen, Ausziefaktor

AZF = 1,56,

ungünstige Kraftübertragung in den Schubschleifen (relativ spitzer Winkel zwishen "Kurbel" und

Koppelstange).

rechts: auf AZF = 1,5 verkleinerter Ausziehfaktor (Anschraubstellendistanz auf 46% vergrößert),

Kraftübertragung in den Schubschleifen verbessert.

a) Jupe-Tisch:

Wegen des fehlenden zentralen Sterns sind die Einschränkungen für den Auszugfaktor geringer als beim Fletcher-

Tisch, und seine Auslegung ist übersichtlicher als bei diesem Tisch.

Ich treffe folgende Annahmen:

Der Pfosten reicht 3% über seine Mitte nach außen und befindet sich im ausgefahrenen Zustand bei 0,96

(außen 1% innerhalb des Unterbau-Randes).

Die "Kurbel"-Länge sei 0,33, woraus sich die Koppellänge zu 0,63 ergibt (0,96 - 0,33, gestreckte Totlage).

Durch Drehen des Tisches um 120° wird der Schubstein mit Pfosten in seine innere Lage bei etwa 0,4 (0,96 - 0,56)

gebracht.Der Auszugfaktor ist etwa 1,56 (1 + 0,56) (Abb.19 Mitte).

Dem füge ich noch eine zweite Variante mit verbessertem Längenverhältnis im Schubschleifen-Mechanismus

hinzu: Die Kurbel-Länge sei 0,3, woraus sich die Koppellänge zu 0,66 ergibt (0,96 - 0,3, gestreckte Totlage)

Durch Drehen des Tisches um 120° wird der Schubstein mit Pfosten in seine innere Lage bei etwa 0,46

(0,96 - 0,5) gebracht. Der Auszugfaktor ist etwa 1,5 (1 + 0,5) (Abb.19 rechts).

Diesem zweiten Wert AZF = 1,5 kommt meine Messung am Jupe-Tisch in diesem

Video sehr nahe: Messung:

AZF ≈ 1,49. In einem anderen Video habe ich AZF ≈ 1,43 gemessen.

Für diesen alten Jupe-Tisch wird AZF = 1,4

angegeben.

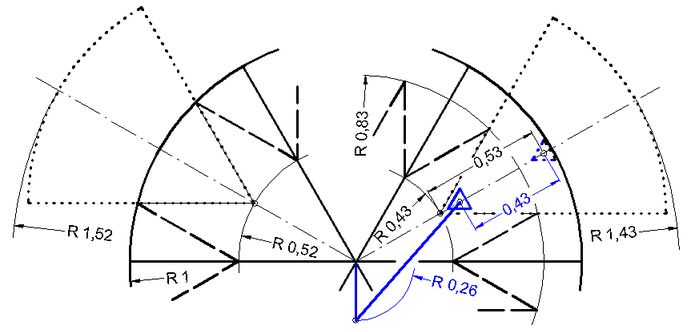

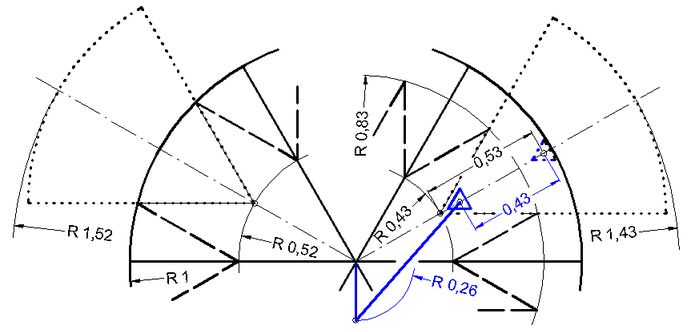

Abb.20 Fletcher-Tisch

links: Die Spitzen des zentralen Sterns reichen bis zum Rand des Unterbaus.

In die sich dadurch ergebende äußere Lage lassen sich die äußeren Tischplatten-

Teile nicht mit Hilfe eines

Schubschleifen-Mechanismus bringen.

rechts: Der Stern wurde verkleinert (innere Punkte seiner Kerben auf Radius R0,43).

Die äußeren Tischplatten-Teile lassen sich in ihre sich daraus ergebende äußere Lage

(Ausziehfktor

AZF = 1,43) mit Hilfe eines sich nicht über den Rand des Unterbaus erstreckenden

Schubschleifen-

Getriebes bringen (Spalt zwischen Stern und Pfosten in innerer Lage ließe zu, AFZ auf etwa 1,45 zu

vergrößern).

a) Fletcher-Tisch:

Beim Fletcher-Tisch sind es nicht Funktions-Bedingungen für den Schubschleifen-Mechanismus, sondern die

geringen Platzverhältnisse zwischen den Kerben des zentralen Sterns und dem Unterbau-Rand, die den Auszugfaktor

in Grenzen halten. Der Stern muss so weit verkleinert werden, bis die Pfosten auch im ausgefahrenen Zustand die

Platzverhältnisse nicht sprengen. Wenn dieses Ziel erreicht ist, hat sich der zugehörende Auszugfaktor ergeben,

denn die Spitzen der ausgefahrenen Platten-Teile liegen ja in den Innenpunkten der Kerben an.

Für die Pfosten (Kontur, Näherung bis 1% an den Unterbau-Rand) und den Drehwinkel sind meine Annahmen

gleich wie beim Jupe-Tisch. Die Innepunkte der Sternkerben lägen auf Radius R 0,43.

Die "Kurbel"-Länge sei 0,26, woraus sich die Koppellänge zu 0,70 ergibt (0,96-0,26, gestreckter Mechanismus).

Durch Drehen des Tisches um 120° wird der Schubstein mit Pfosten in seine innere Lage bei etwa 0,53 gebracht.

Das Auszugfaktor ist etwa 1,43 (1 + 0,96 -0,53).

Abb.20, rechts zeigt, dass der Abstand zwischen Sternkerben und Pfosten in innerer Lage ausreicht, Platz eher

verschwendet wird. Der Auszugfaktor ließe sich sogar noch ein wenig vergrößern (etwa bis AZF=1,45).

In ausgeführten Fletcher-Tischen ist man m.E. ausgesprochen verschwenderisch. Die

Fletcher Burwell-Taylor Ltd

gibt den relativ kleinen Wert AZF = 1,32 an (Flächenfaktor: 1,73:1). Ich ließ bei in Werbe-Videos vorgenommenen

Nachmessungen den im zusammengeschobenen Zustand außen zufgefügten Ring weg und stellte maximale

Werte von AFZ = 1,38 fest. Als sinnvoll erachte ich 1,414 (Anmerkung 4), bei dem der Flächenfaktor 2:1 ist.

3.5 Die Mechanismen für das Heben und Senken von Tischplatten-Teilen (Fletcher-Tisch)

↑ Inhaltsverzeichnis

Im eingeschobenen Zustand bilden die Kreissegmente die oberste Schicht (Schichtenfolge: siehe Abb.11).

Da sich die pfeilförmigen Teile, die radial gleich

groß wie die Kreissegmente sind, ebenfalls in der Mitte treffen, müssen sie die zweitoberste Schicht bilden,

denn unter der untersten Schicht schließt der den Raum in der Mitte beanspruchende Tischfuß an.

Damit der Tisch im eingeschobenen und im ausgezogenen Zustand gleiche Höhe hat, bleiben die Kreissegmente immer in gleicher Höhe. Vertikal werden nur

die pfeilförmigen Teile und der Stern verschoben.

Das Verschieben wird - wie schon beim Jupe-Tisch - immer zusammen mit dem Drehen der äußeren Tischplatten-Teile um die Tischmitte erzeugt.

Beim originalen Fletcher-Tisch sind die entsprechenden Bewegungs-Mechanismen in Abb.12

erkennbar. Alle Bewegungen finden auf schiefen Ebenen statt. Bei den äußeren Teilen gehen sie von den radialen Bewegungen der Schubsteine

der Kurbelschleifen aus.

Eine mehrmals vorkommende Konstruktions-Variante für die vertikale Bewegung der pfeilförmigen Teile ist das gemeinsame Anheben und Senken

der betreffenden Schubstein-Bahnen (Die Koppelstangen der Kurbelschleifen bewegen sich nur mit den Schubsteinen auf und ab. An ihrem inneren

Gelenk schwingen sie zusätzlich ein kleines Stück auf und ab). Die Baugruppe Schubsteinbahnen läuft beim Drehen um den Tischfuß auf (schraubenförmige)

Stücke schiefer Bahnen auf.

Beispiele sind Scott Rumschlag's Entwürfe.

An seinem Tisch mit Holzunterbau befinden sich diese auf schiefe Bahnen auflaufenden Rollen

am äußeren Rand des Unterbaus (Abb.n 21 und 22).

Die unterste Platte trägt die radial beweglichen Kreissegmente, die obere die pfeilförmigen Teile.

Die Schubsteine für die Kreissegmente ragen durch Schlitze in der oberer Platte nach oben durch.

Abb.21 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

schiefe Bahnen am Rand, die durch Ausschnitte in unterer

Abb.21 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

schiefe Bahnen am Rand, die durch Ausschnitte in unterer

drehbarer Platte (ist aufgelegt)

für an oberer Platte (noch nicht aufgelegt) befestigte Rollen zugänglich sind.

4 vertikale Stifte dienen zum Führen der vertikal

beweglichen oberen Platte. - Bild: Scott Rumschlag

Abb.22 Eine der Rollen an der vertikal beweglichen oberen Platte auf schiefer Bahn am Unterbau.

Rollen klappen vor Gebrauch nach unten, wodurch die schiefen Bahnen im Unterbau

versenkbar angebracht

werden konnten.

links oben: Schubstein und -Führung unter einem pfeiförmigen Teil;

rechts oben: ein Kreissegment.

Bild: Scott Rumschlag

An seinem Tisch mit Metallunterbau befinden sich diese auf schiefe Bahnen auflaufenden Rollen

am Rand des Tischfußes (Abb.23).

Die Schubsteinbahnen für die pfeilförmigen Teile sind als Arme an einem den Tischfuß umgreifenden Ring befestigt. Dieser Ring trägt an seinem unteren Rand

Rollen, die bei seinem Drehen auf Fuß-feste schiefe Ebenen (Rampen) auflaufen, wobei die pfeilförmigen Teile angehoben werden.

Abb.23 Tisch von Scott Rumschlag mit Metallunterbau:

Abb.23 Tisch von Scott Rumschlag mit Metallunterbau:

in der Mitte unten eine der Rollen zum Anheben der pfeilförmigen Teile (sind nicht montiert),

rechts und links davon die beiden dafür gebrauchten schiefen Ebenen (Rampen).

Bild: Scott Rumschlag

Auch im bereits oben zitierten Glastisch ist zu sehen, wie sich die 4 zum Tragen der

pfeilförmigen Teile bestimmten Schubbahnen (Arme, miteinander ringförmig verbunden) gemeinsam vertikal bewegen.

Abb.24 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

Abb.24 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

Die 3 in der Mitte befindlichen Bleche dienen

als Hebel zur Verdopplung der vertikalen

Bewegung der die pfeiförmigen Teile tragenden

Platte. An ihren freien Enden wird der diesen

doppelten Hub erfordernde zentrale Stern

aufgelegt. - Bild: Scott Rumschlag

Für die vertikale Bewegung des zentralen Sterns hat Scott Rumschlag einen nur bei ihm vorkommenden Mechanismus verwendet. Dieser besteht

aus Hebeln, die die vertikale Bewegung der die pfeilförmigen Teile tragenden Platte (Hebel am Rand ihres zentralen Loches aufliegend) auf den doppelten Hub übersetzen.

Anmerkung 1: ↑ zurück

Die Abmessungen der je 4 Mechanismus-Teile ergeben prizipiell umlauffähige Kurbelschleifen, die aber im vorliegenden Falle nur hin- und

herschwingend benutzt werden.

Anmerkung 2: ↑ zurück

Scott Rumschlag hat auch einen Prototyp mit metallenem Unterbau

angefertigt.

Anmerkung 3: ↑ zurück

So wie der Ausziehfaktor sind alle in diesem Abschnitt genannten Werte auf den Einheitsradius 1 des zusammengeschobenen Tisches bezogen und

damit dimensionslos.

Anmerkung 4: ↑ zurück

Sinnvoll deshalb, weil man zwar nicht am Rand, aber auf dem Tisch doppelt so viel Platz hätte. Die in der Werbung gelegentlich versprochene

Verdopplung der

am Tisch Versammelten bedeutet engeres Nebeneinandersitzen, und der Platz auf dem Tisch vor einem einzelnen Gast wäre erst mit AFZ= 1,414

(Wurzel aus 2) nicht kleiner als bei eingeschobenem Tisch.

Siegfried Wetzel, CH 3400 Burgdorf, März 2018 (April 18, Jan.20)

Siegfried Wetzel, CH 3400 Burgdorf, März 2018 (April 18, Jan.20)

↑↑ Anfang

<< andere Getriebetechnik-Beiträge

<< Home

Abb.3 Prinzip des Mechanismus im Jupe-Tisch:

Abb.3 Prinzip des Mechanismus im Jupe-Tisch:  Abb.4 Jupe-Tisch (Nachbau), Blick von unten,

Abb.4 Jupe-Tisch (Nachbau), Blick von unten,

Abb.7 Jupe-Tisch: Aufbewahrung der Zwischenteile

in einem beinahe "manns-hohen" Schrank; Bild:

Abb.7 Jupe-Tisch: Aufbewahrung der Zwischenteile

in einem beinahe "manns-hohen" Schrank; Bild:  Abb.9 verbesserter Jupe-Tisch: ein gefaltetes und versenktes Zwischenteil der Tischplatte (Tischmitte: links im Bild)

Abb.9 verbesserter Jupe-Tisch: ein gefaltetes und versenktes Zwischenteil der Tischplatte (Tischmitte: links im Bild) Abb.10 Fletscher-Tisch: Unterteilung der Tischplatte in

Abb.10 Fletscher-Tisch: Unterteilung der Tischplatte in

Abb.12 Fletcher-Tisch: Blick unter die Tischplatte; Kurbelschleifen-Mechanismen in Strecklage; Zwischenteile

Abb.12 Fletcher-Tisch: Blick unter die Tischplatte; Kurbelschleifen-Mechanismen in Strecklage; Zwischenteile

Abb.17 Fletcher-Tisch mit zusätzlichem Außenring

Abb.17 Fletcher-Tisch mit zusätzlichem Außenring  Abb.18 Fletcher-Tisch: Nut in den Spitzen der äußeren

Abb.18 Fletcher-Tisch: Nut in den Spitzen der äußeren

Abb.21 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

schiefe Bahnen am Rand, die durch Ausschnitte in unterer

Abb.21 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

schiefe Bahnen am Rand, die durch Ausschnitte in unterer

Abb.23 Tisch von Scott Rumschlag mit Metallunterbau:

Abb.23 Tisch von Scott Rumschlag mit Metallunterbau:

Abb.24 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau:

Abb.24 Tisch von Scott Rumschlag mit Holzunterbau: